2011/02/22 (火)

2011/02/22 (火)

奈良佐保短期大学シンポジウム

2月22日(火)、奈良に行ってシンポジウムに参加してきました。

奈良佐保短期大学のキャリア開発の外部評価委員をやらせて頂いている関係です。

--------------------------------------------------------

2011年2月22日(火)13:00~16:30 奈良佐保短期大学にて。

「大学教育・学生支援推進事業」学生支援推進プログラム

「キャリアからリカレント教育へ展開する自律分散型支援プログラム」

~成果発表会~

1.学長挨拶

2.取組の概要について

3.学生支援情報システムと学生支援体制の構築

4.教育課程の再編成と学習成果の可視化

5.学生プロジェクトによる取組報告

6. 事例発表

7.パネルディスカッション

8.閉会の挨拶

プログラムはこちら(PDF239KB)

--------------------------------------------------------

教育をより良いものにするため、大学での様々な試みが行われており

その成果を十分聞くことができました。すばらしい成果です。

奈良佐保短大の先生方の努力には頭が下がります。そしていつまでも謙虚です。

決して、これで成功とは言わず、課題も発表されていました。

そして驚くべきは、学生3人がプレゼンをした点。

しかも「教育はこうあるべき」という題目です。

きつい意見も含まれるこの学生視点の目線でのプレゼンに、

すぐに学長がフィードバックしておられました。

こんなOPENで前向きな学校があるでしょうか。感動すら覚えます。

これからもどんどんよくなっていくのは間違いありません。

このような大人(先生)の態度が一番学生を大きくしていくと思います。

パネルをご一緒させて頂いた片桐先生がおっしゃった言葉が耳から離れません。

(片桐先生は園長として長く教育現場で実践され今年3月で定年を迎えられます)

それは

「ホンキ」

です。

「大人が手を抜いているかホンキかを、こどもはちゃんとわかっている。

こどもはいつも100%。大人がホンキならだいじょうぶ。こどもは育つ」

本当にそうだなと思いました。

いい加減だと見抜かれてします。こどもたちはいつでもいっぱいだからです。

これってすべての教育に言えることなのではないでしょうか。

手を抜いているつもりはまったくなくても、100%ホンキかどうかは疑わしい。

一生懸命やっている"つもり"になっていても、相手にとってはそうでないかも

しれない。

そういうことなんだと思います。

純粋、無垢なこどもだからこそ、それを感じてしまうんでしょうね。

私も自分が「ホンキなのか?」を自問自答していました。

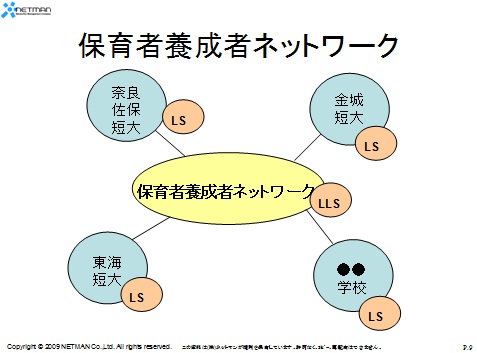

私は最後に、「保育者養成者ネットワーク」の話をしました。

現場には、いい教育をされている熱意ある先生がいっぱいいらっしゃいます。

この先生方がつながったらどんなにすばらしいでしょう。

学生たちにも、もっとよい場が与えられると思います。

そしてその学生たちが子どもたちを育てていくのです。

まさに

「保育者養成者ネットワークが日本を救う」

とホンキで思ったのでした。

そのために、いろんなところに出かけていき、いろんな先生と出会い

いろんな教育をつなげていく。。

それが自分のミッションだなと感じています。

奈良佐保短期大学の皆さんありがとうございました。

大いなる気づきをありがとう。