2011/01/18 (火)

2011/01/18 (火)

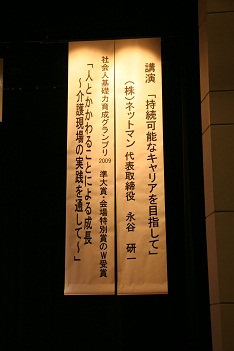

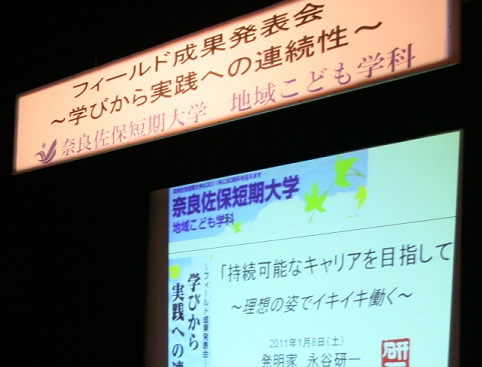

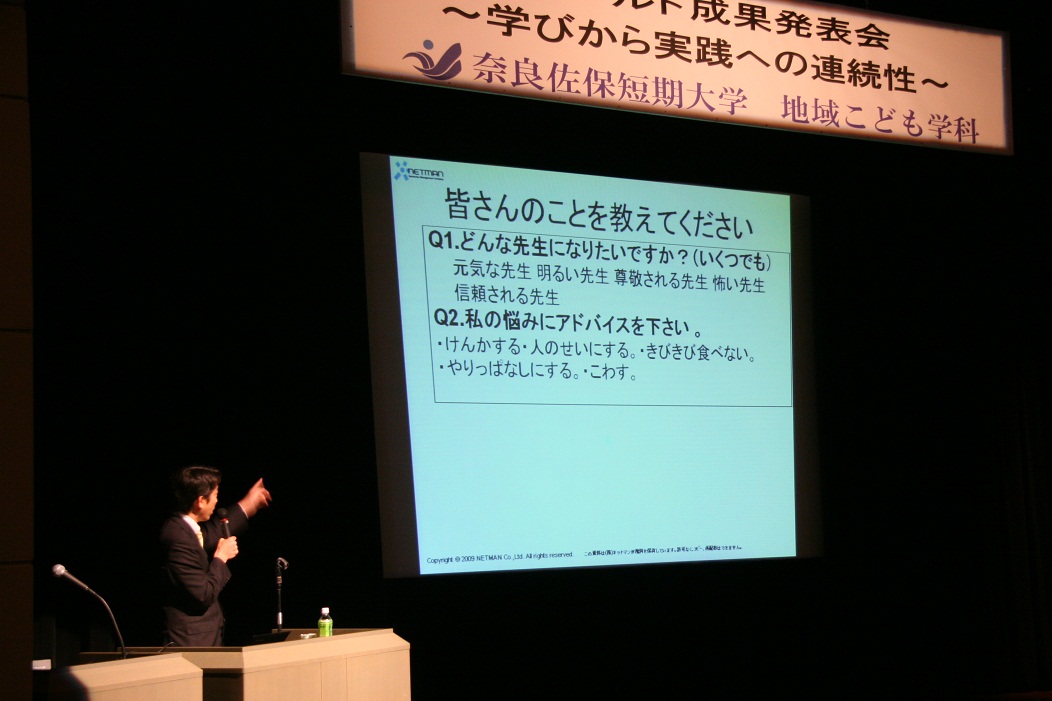

奈良佐保短期大学のフィールド成果発表会

2011年1月8日

奈良佐保短期大学のフィールド成果発表会

"学びから実践への連続性"

にて講演をしてきました。

=============

2011年1月8日 大和郡山城ホール

>プログラムはこちら

=============

地域こども学科の学生が100人程度あつまりました。

この学科の学生は、ほぼ、保育園や幼稚園の保育者になっていく人たちです。

その学生が一年間通して実践してきた取り組みを発表するものです。

・ピアノの成果

・山と川の遊び体験

・子供の発達を考えた保育

・運動で支援すること

・親たちへの相談や援助について

・朗読について

など実践で学んだことを発表していきます。

それぞれの学生の奮闘ぶりがよく伝わる発表でした。

この学びを教育現場で活かしていけると思います。

その後、私の講演は、

「持続可能なキャリアを目指して」

という演目です。

私の社会人経験で学んだことをまっすぐに伝えつつ、

自分の子育ての悩みを相談しました。

(私は保育園児も含め、4人の小さい子供がいるんです)

私の悩み:

・けんかする。

・人のせいにする。

・きびきび食べない。

・やりっぱなしにする。

・こわす。

すぐさま、学生から携帯システムでアドバイスをもらいました。

たった数分で50人以上から意見が集まりました。

学生からの回答をいくつか紹介します。

-------------------------------

学生A

やりっぱなしにすることについて、まずは大人が見本を見せることが

とても大切だと思います。

一回一回の動作で出来なくて怒られては恐怖心で出来るようになる

だけなので、まずは毎日声に出して大人が見本を見せる。

また子どもが自ら出来たときにはその頑張りや意欲を認めたくさんほめる。

小さなことでもできたことは認め子ども自身がこれはこうしなくちゃ

いけないんだと思えるように見守っていくといいのでは。

------------------------------

学生B

喧嘩をするのは、5歳児は、人と人とのつながりやかかわりを学んでいる時期で、

喧嘩をしながら信頼関係や人とのかかわりを学んでいるので、

喧嘩をするのは仕方なく、温かな目で見守り、ひどい喧嘩をした時や

ずっと喧嘩してエスカレートした時には、間に入って一人一人の意見を聞き、

仲良くできるようにもっていく。

------------------------------

学生C

けんか

→子どもは喧嘩すると思います。でも悪いところがあれば謝るということを

伝えたり必ず手は出さないように配慮すればいいと思います。

ひとのせいにする

→自分がしたと分かったら怒られると感じているのではないでしょうか。

怒らないから言ってごらんと言うようにして自分がしたと言えるようにして

いけばいいと思います。

きびきび食べない

→実習園でも同じ光景が見られます。遊びなどが入っていれば食事中に遊ばない

と伝え,またはおかわりしたいなどがあればすべてのおかずを食べてからなど

子どもが進んで食べることが出来るような言葉掛けをするといいと思います。

やりっぱなし

→気付けばその都度直したり電気を消すように促していけばいいと思う。

「これをしないと遊べないよ」などと言葉掛けをすることで子どもはしなければ

ならないと気付いていけると思います。

こわす

→それだけ子どもが興味を持っていると受け止めることもいいと思います。

しかし子どもの手の届かない所に置いて置いたり子どもに使えなくなっちゃう

よなどと声を掛けたらいいと思います。

------------------------------

学生D

喧嘩した時はなるべく弱めに叱りそれでも続くようならきつく叱るといいです

人のせいにするのは双子なので子供の気持ちよくわかります(笑)怒られるのが

怖いんですそのときは優しく注意で叱るはまだ駄目だと思います

これもまた続くようなら段々強く叱りなくなってきたら『段々なくなってきたなぁ

』など独り言のように、かつ褒めるもいいかと思います

きびきび食べないのは子供には子供のペースがあるのでおおめにみてあげてください。

あまりにも遅いなら体調などきにしてあげてください。あきらかにだらだらしてる

なら注意を。

やりっぱなしについてこれはそのつど注意をしたほうがいいです。

注意のなかにも例えをいれながら説明したらいいと思います。

壊すについては双子の兄がよくやってました。

壊す事は悪気ではなく興味からおこると思われます

小学生に入りだしてから物の大切さを教えるといいです。

また同時に整理整頓も教えてあげるといいです。

------------------------------

なるほどなー。と参考になる意見ばかりです。親として教育者として

とても学びがありました。ありがとうございます。

(これだけの回答を数分で携帯で上げてくるのもすごいですが。。汗)

とある友人に、この話をしたところ、

「このような考えの先生に子供を預けられたら安心だね。」

と言ってました。

本当にそうです。

子供たちの成長をしっかり見ているんだな。

そして専門的な目線というのはあるんだな。

それは親にとっても大切なことなんだな。

と思いました。

これから保育者としていろんな壁にぶつかると思いますが、

今のこの純粋な気持ちを忘れずに、ぜひ子供の未来のために、

生き生き働いてほしいなと思います。

奈良佐保短大のみなさん、ありがとう!

学長ブログ http://www.narasaho-c.ac.jp/blog/president/2011/01/114056.html