2009/05/24 (日)

02.学生向けの「働く力」の育成

2009/05/24 (日)

携帯電話を活用した、社会とつながる授業

大阪府立柴島高等学校で総合的な学習の時間として取り組まれている「Gプロジェクト」という授業の中に、永谷の発明「Cラーニング」が導入され、携帯電話を活用した授業として多くのメディアで報道された。

「Cラーニング」とは「コミュニケーション・ラーニング」の略称で、いわゆるeラーニングのような自学自習のためのツールではなく、あくまで授業中に教育者と学習者のコミュニケーションを活性させるためのツールとして開発されたICTである。

これまでは多くの大学を対象として、導入されてきたが、高校の授業で携帯電話を活用するのは日本でもおそらく初の試みだろう。

Act2. 藤原和博先生 "よのなか科" × 永谷研一 "Cラーニング" !?

今回、柴島高校の取り組みにこのCラーニングが導入されることになったのは、「Gプロジェクト」の特別講師として招かれていた藤原 和博 氏(元杉並区立和田中学校・現大阪府教育委員会特別顧問)からのご紹介を頂いたことがきっかけである。

地域の大人を招いて社会の仕組みを学ばせる藤原先生の授業「よのなか科」の中で、生徒の意見を携帯電話から投稿させる仕組みとしてCラーニングの仕組みが適用されたのだ。

藤原先生の"よのなか科"の授業では、

「ハンバーガーショップを出店しよう!」

「流行っている店、流行っていない店はどんな店?」

という2つの内容が、保護者や社会人のゲストも交えたグループ学習の形式で行われた。

生徒たちは出店をする地域の人口や交通などの情報を、企業のマーケティング専門家や、交通機関に勤める社会人を交えた中で、自分たちで情報を調査し、学びながら授業は進行していく。

Act3. お家芸、Cラーニング。

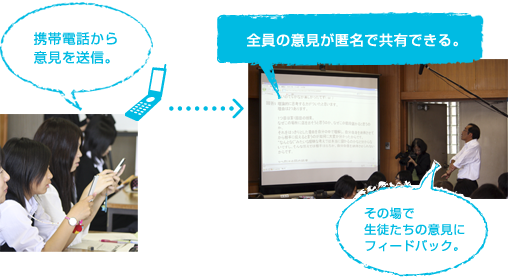

Cラーニングでは専用のサイトを介して、授業中に生徒が意見を匿名で投稿できる仕組みになっている。

投稿された生徒たちの意見は、大型のスクリーンに一覧で表示され、リアルタイムで共有されるため、藤原先生からもその場で生徒たちの意見に対してフィードバックが送られる。

携帯電話を活用した授業に対しては、学生から以下のような感想が寄せられた。

『手を挙げて意見を言うのは少し恥ずかしいけれど、携帯からなら文章で打てるし、(匿名なので)言いたいことも言える。』

『携帯電話は使い慣れているので、気軽に意見が言いやすい。』

ちなみに、この仕掛けは私自身の研修や講演でもよく活用しているわけだが、今回の授業で驚愕だったのは、高校生の携帯電話のリテラシが、社会人のそれよりもはるかに高かったことである。

なんと、約3分の間に200文字近くの、文章として構成された内容を送信してきた生徒が何名もいたのだ。

Act4. 学習者が安心して自己を開示し、発言できる"空気"

携帯電話を取り入れたこのような授業に対して

「そんなことよりも、手を挙げさせて発言をさせることを考えるべきなのではないか。」

という意見をお持ちの方も多いのではないだろうか。

たしかに、生徒からも

「コミュニケーションの量が減りそう」

「授業以外のことに携帯を使ってしまいそう。気が散ってしまいそう。」

などの意見が寄せられた。

『手を挙げて意見を言うのは恥ずかしい』

という理由で素晴らしいはずの意見を自ら殺している生徒がいることも、また事実なのである。

学習者が恐れず、安心して自己を開示し、意見を言える"空気"が「外学」的な学びの場にはなくてはならない。

たとえば、授業に参加している生徒が発言をする「きっかけ」をつくるための道具として、携帯電話やCラーニングなどの仕組みが有効なのであれば、大いに活用をしていくべきなのだ、と私は考える。